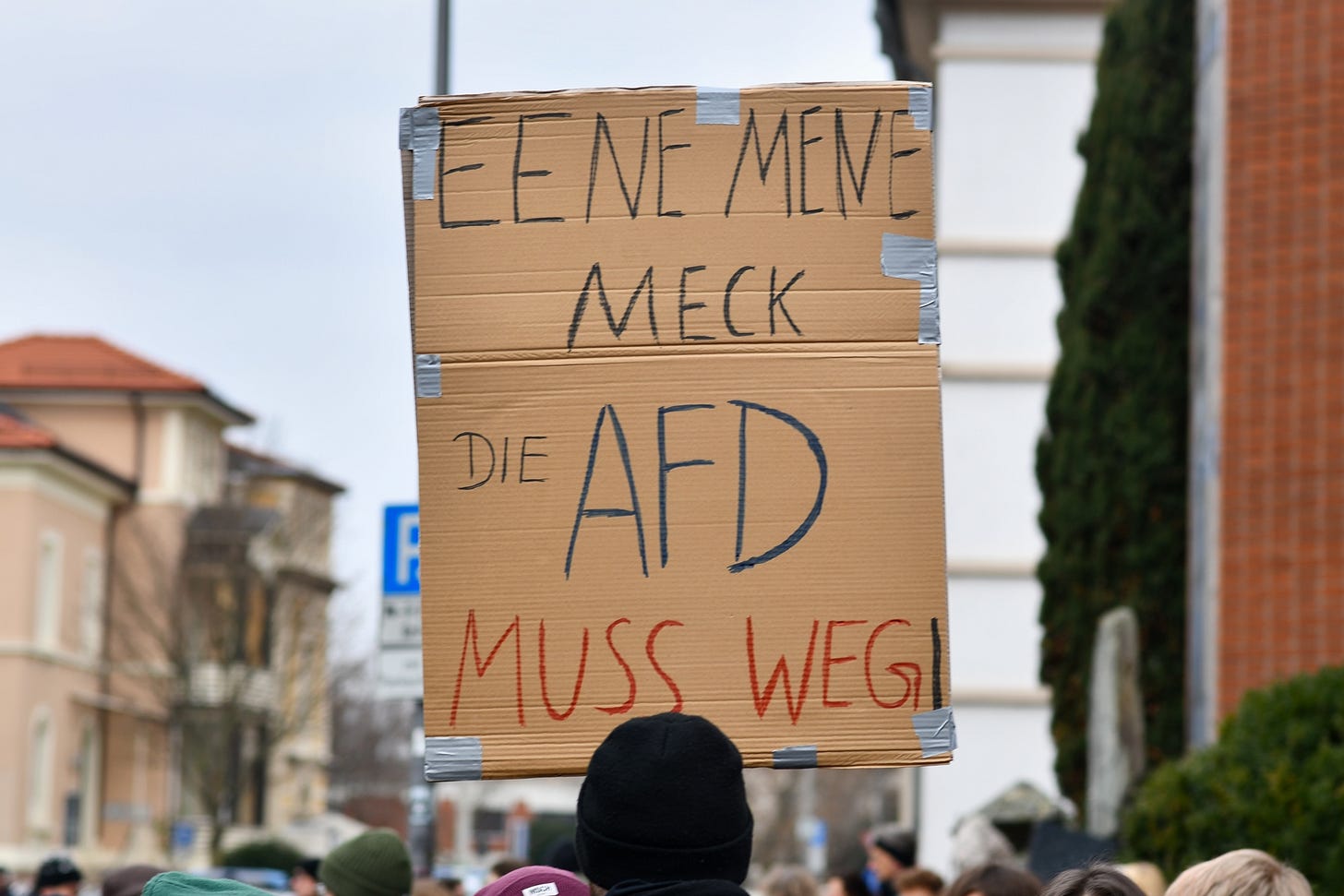

Die AfD ist eine Warnung an uns alle. Nur: wie viele Warnungen brauchen wir noch?

Die AfD liegt in Umfragen immer wieder gleichauf mit der CDU/CSU. Die demokratischen Parteien haben keine überzeugende Antwort gefunden. Noch nicht.

Die AfD liegt in den letzten Monaten in Umfragen immer wieder gleichauf mit CDU/CSU. Wer überrascht ist, hat in den letzten Jahren – und vor allem in den letzten Monaten und Wochen – nicht genau hingeschaut. Der Rechtsruck war gar kein Ruck, kein plötzlicher Sturm, sondern ein schleichender Wetterwechsel. Die AfD hat sich systematisch in unsere Sprache, unseren Alltag und den politischen Diskurs eingeschlichen und Themen besetzt, zu denen andere Parteien sich neu verhalten mussten. Begriffe und Deutungsmuster, die einst als extrem galten, sind heute Normalität. Die AfD-Narrative: längst Teil der gesamtpolitischen Erzählung. Nicht, weil sie überzeugender geworden sind – sondern weil andere zu lange geschwiegen oder sie übernommen haben.

Die AfD hat ihren Boden bereitet – und zur Bundestagswahl geerntet.

Ob sie überzeugende Konzepte für Rente, Pflege, Bildung oder Außenpolitik hatte, spielte kaum eine Rolle. Nach Jahren der Normalisierung rechtspopulistischer Inhalte konnte sie gelassen zusehen, wie ihre Themen von demokratischen Parteien aufgegriffen wurden. Migration wurde zum dominanten Aufregerthema – ein Zerrbild, das sich festgesetzt hat - und erschreckenderweise hatten nicht nur die etablierten Parteien dem wenig entgegenzusetzen - sondern auch die Medien haben keine überzeugende Antwort gefunden, zu erläutern, was hier gerade passiert.

Im Wahlkampf redeten viele Parteien in der Logik der AfD – emotional, selten lösungsorientiert. Als CDU-Chef Friedrich Merz Anträge zur illegalen Migration in den Bundestag einbrachte, tat er das wissend, dass er dafür auch AfD-Stimmen bekommen würde. Der Tabubruch? Kam nicht von rechts – sondern aus der Mitte.

Migration wurde zur Projektionsfläche – und überlagerte jene Themen, die Menschen tatsächlich umtreiben: steigende Mieten, Pflegekrise, Bildungsmangel, Abstiegsängste.

Und heute? Was einst als unvorstellbar galt, wird zunehmend diskutiert: eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD. Nicht, weil sie mehrheitsfähig wäre – sondern weil die demokratische Auseinandersetzung an Klarheit, Kraft und Resonanz verloren hat. Wenn diese Sprachlosigkeit anhält, ist eine politische Zäsur 2029 nicht ausgeschlossen. Nicht wegen der Stärke der AfD – sondern wegen der Schwäche der anderen.

Die aktuellen Umfragewerte sind daher ein Alarmsignal. Nur: Wie viele Warnungen brauchen wir noch, bis wir wirksam handeln?

Die AfD ist gleichauf mit den Unionsparteien. Meiner Meinung nach nicht, weil sie besser geworden ist, sondern aufgrund des Umstandes, dass es demokratischen Kräfte schlechter gelingt, zu erklären, zu verbinden und die wirklichen Probleme zu benennen und anzugehen. Ein Teil der Erklärung liegt auch in unserer heutigen Mediennutzung: Reichweite und Reaktionen zählen mehr als Argumente. Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt – und hängen bleibt, was laut ist. Nicht, was klug ist. Da bleibt wenig Raum für politischen Diskurs.

Die AfD ist nicht stark. Sie profitiert vom Vakuum, welches die übrigen Parteien ihr lassen.

Dort, wo demokratische Kräfte in ihrer Sprache nüchtern oder zögerlich bleiben, ist die AfD emotional, suggestiv und scheinbar volksnah.

Ich habe im Zuge meiner Buchrecherche im vergangenen Jahr mit vielen AfD-Wähler*innen gesprochen. Kaum jemand von ihnen hat sich als extrem bezeichnet. Viele sagen: „Ich bin doch in der Mitte.“ Was sie eint: Wut, Enttäuschung, Verunsicherung und oftmals Perspektivlosigkeit. Das Gefühl, übersehen zu werden. Und der Wunsch, endlich jemanden zu wählen, der „die Wahrheit ausspricht“. Doch wer die AfD wählt, entscheidet sich nicht für eine bessere Zukunft - sondern für deren Auflösung.

Wer glaubt, das sei nur Protest, verkennt: Auch Protest ist eine Haltung. Und auch sie ist politisch. Wer antidemokratischen und rassistischen Positionen zustimmt, trägt Verantwortung – auch, wenn er oder sie das eigene Kreuz aus Frust setzt.

Die AfD emotionalisiert stark. Genau das macht sie erfolgreich.

Wer ihr nur mit kühler Sachlichkeit oder moralischer Überlegenheit begegnet, verkennt die Dynamik ihrer Erzählung.

Die Demokratie steht unter Druck, nicht nur durch äußere Angriffe, sondern durch eine größere werdende Unfähigkeit, auf neue Herausforderungen mit neuen Antworten zu reagieren. Statt Orientierung zu bieten, reagiert die Politik oft nur. Statt mutige Zukunftsentwürfe zu präsentieren, versucht sie, den Status quo zu verwalten. Die Ampel scheiterte trotz vieler in die Zeit passender Ansätze an ihrer Uneinigkeit - und der Eitelkeit handelnder Personen, die Union kopiert in Teilen die Rhetorik der AfD – und wird dafür weder glaubwürdiger noch stärker. Wenn das Ziel war, Friedrich Merz zum Kanzler zu machen - das könnte gelingen. Aber das allein kann nicht der Anspruch einer Volkspartei sein.

Was wir als Gesellschaft brauchen, ist ein glaubwürdiges Gegenmodell.

Keine hektische Abgrenzung, sondern ein neues Versprechen. Drei Dinge sind zentral:

Erstens: Eine andere politische Sprache

Wir müssen begreifen, dass Sprache nicht nur transportiert, sondern auch prägt. Es reicht nicht, Inhalte zu haben – sie müssen auch so erzählt werden, dass Menschen sich darin wiederfinden. Wer über Menschen spricht, sollte vor allem auch mit ihnen sprechen. Wer Vertrauen erlangen möchte, muss auch zuhören können. Wer Menschen erreichen will, kann sie auch positiv emotionalisieren.

Zweitens: Eine echte Vision für das Morgen

Nicht als PR-Kampagne, sondern als politischer Kompass in Richtung gute Zukunft. Es braucht eine Geschichte davon, wie Zusammenhalt, Sicherheit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert aussehen können. Eine Vision, die Zugehörigkeit nicht über Herkunft, sondern über Teilhabe definiert. Die nicht nur reagiert, sondern begeistert.

Drittens: Der Mut, die wahren Probleme anzugehen.

Migration erklärt nicht alle anderen Schieflagen im Land. Wer das behauptet, macht es sich zu leicht – und lenkt ab, vielleicht von der eigenen Unfähigkeit. Würde unser Land ohne Migrant*innen auf einmal besser funktionieren? Natürlich nicht, das Gegenteil ist der Fall. Die Verunsicherung vieler Menschen speist sich aus anderen Quellen: Es ist die Angst vor sozialem Abstieg, steigenden Mieten, unsicheren Renten, bröckelnden Bildungssysteme, die das Vertrauen der Menschen erodieren lassen. Wer sich dauerhaft überfordert fühlt, zieht sich zurück, wendet sich denen zu, die einfache Lösungen versprechen und sucht im Feindbild “Wir gegen die Fremden” einen Schuldigen für die eigene Situation. Wäre es da nicht klüger, eine gemeinsame Vision der Zukunft zu entwickeln? Mit der Frage: Wie willst du wirklich leben, was wünscht du dir für deine Kinder, fürs Alter? Wo stimmen wir überein, wo bedarf es Dialog?

Die Vorteile, die uns durch unsere zufällige Geburt in diesem reichen Land zuteil wurden, verpflichten uns, diese nicht nur zu bewahren, sondern auch mit anderen zu teilen. Das gilt auch für soziale Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Will man den Erfolg der AfD brechen, muss gehandelt werden. Die demokratischen Parteien müssen zuhören – und ernst nehmen, was Menschen umtreibt. Und den Dialog dort führen, wo die Menschen stehen - in ihren individuellen Lebensrealitäten.

Die neue Bundesregierung wird sich dieser Entwicklung stellen müssen: nicht durch Populismus light, sondern durch klare Visionen, soziale Antworten und sichtbare Präsenz in den Lebenswelten jener, die sich heute abwenden.

Ich wünsche mir eine demokratische Mitte, die nicht durch Abgrenzung definiert ist, sondern durch eine Idee des Zusammenlebens.

Eine Mitte, die gestaltet – nicht nur reagiert. Eine Mitte, die Mut macht – statt Angst zu bedienen. Die weiß: Sie muss sich jeden Tag neu erfinden.

Denn unsere Demokratie ist nicht statisch. Sie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der von uns allen lebt. Von unserem Widerspruch und unserer Einigung. Von unserem Engagement, unserer Geduld und unserer Fähigkeit, uns zuzuhören. Nicht alles, was wir sehen, wird uns gefallen. Nicht alles, was wir hören, wird uns überzeugen. Aber genau darin liegt die Stärke der Demokratie: in der Vielfalt, im Diskurs, in der Chance, immer wieder besser zu werden.

Die Stimmen des Rechtsextremismus sind laut, die weltweiten Krisen vielschichtig, die Gräben in unserer Gesellschaft werden tiefer. Ich möchte in keinem Land leben, in dem die Rhetorik der AfD Wirklichkeit wird. Aber ich bin überzeugt, dass wir mehr sind als das, was uns trennt. Dass in jedem Gespräch, in jeder Debatte und in jedem kleinen Versuch, einander zu verstehen, die Kraft steckt, etwas zu verändern. Und genau das ist der Schlüssel, den wir alle nutzen können, um von hier aus weiterzumachen.

Dieser Text erschien in abgeänderter Form auf freitag.de.